航空母艦「赤城」―三段甲板からフラットデッキへ、その試行と変革の物語

2025/08/10

日本海軍の航空母艦「赤城」は、単なる空母の一隻ではありません。

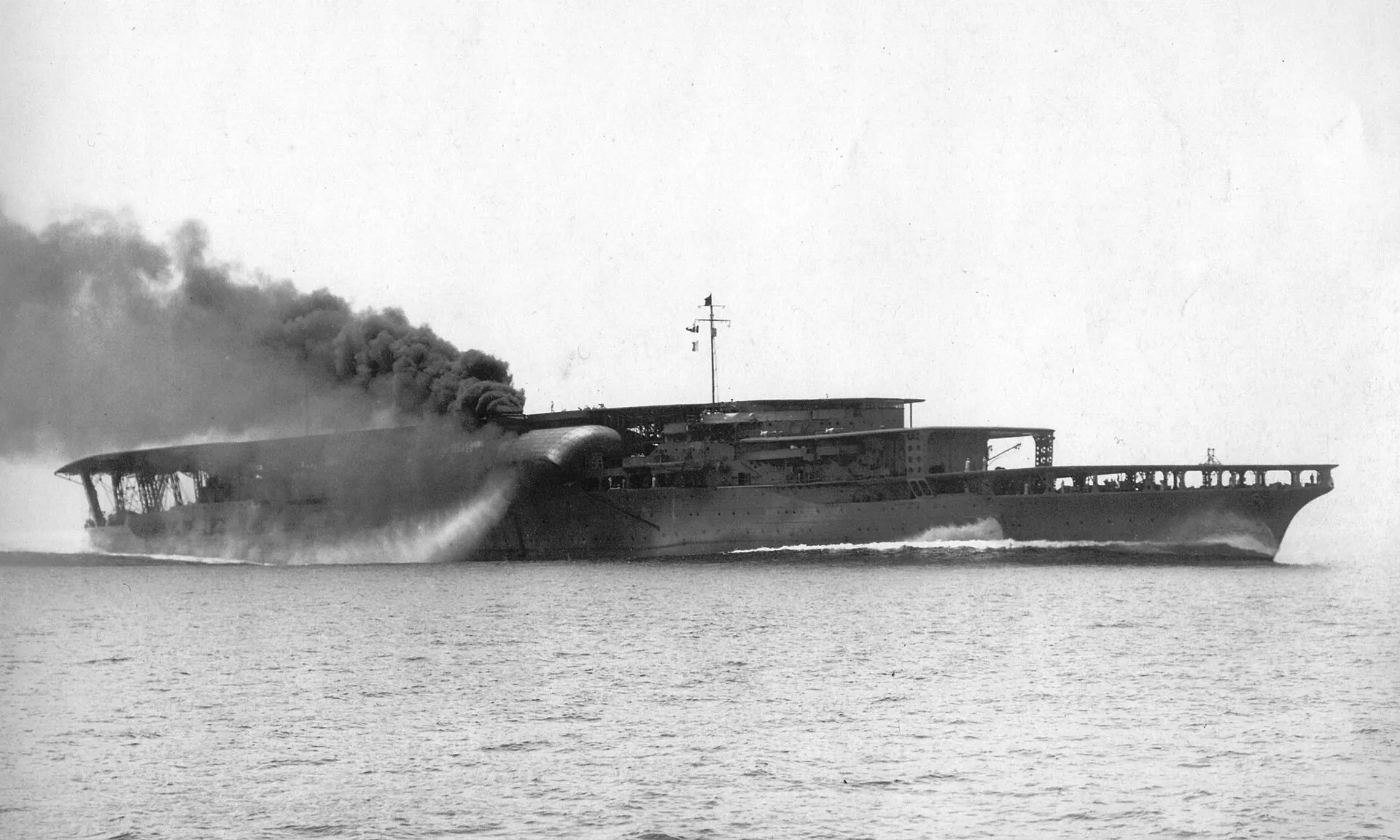

1927年に竣工した当初の姿は、世界的にも非常に珍しい「三段式飛行甲板」という実験的な構造を備えていました。竣工直後の写真を見ると、艦首から艦尾にかけて段々に重なる3枚の甲板が目を引き、その異形は他国の空母と一線を画していました。

この奇抜な設計には、当時の航空機性能や海軍戦術思想が色濃く反映されていたのです。

三段甲板という発想の背景

第一次世界大戦の終結後、空母はまだ新しい艦種であり、その最適な運用方法は世界中の海軍が試行錯誤している段階でした。当時の艦上機は、エンジン出力が低く、離陸に長い距離が必要でした。また、離陸・着艦ともに天候や風向の影響を強く受け、効率よく多くの機体を発艦させることが大きな課題となっていました。

三段甲板案は、こうした制約を克服するために生まれた構想です。下段甲板と中段甲板を短距離発進用に活用し、上段甲板は長距離発進および着艦用とすることで、複数の機を同時に送り出せる――つまり「同時多発艦載機運用」が可能になると考えられていました。特に当時の偵察任務や雷撃任務では、一刻も早く多数の機体を空に上げることが重要視され、この方式は理想的に思えたのです。

運用して見えた欠点

しかし、机上では魅力的に見えた三段甲板も、実際に就役してみると多くの問題が浮き彫りになります。

まず、下段・中段甲板は海面に非常に近く、少し波が高いだけで甲板が波しぶきにさらされ、離陸は困難になりました。さらに、着艦に使用できるのは最上段甲板のみであり、離発着の同時運用はほぼ不可能。甲板間のエレベーターや連絡構造も複雑で、整備効率や安全性にも難がありました。

加えて、航空技術の進歩は予想以上に早く、昭和初期にはより大型・高性能な艦載機が主流になりつつありました。これらの新型機は離着艦距離が長く必要で、赤城の上段甲板の長さでは安全運用が難しかったのです。

大改装とフラットデッキ化

こうした事情を背景に、1935年から大規模な改装が行われました。改装では三段構造を廃し、艦首から艦尾まで一続きの長大な飛行甲板――いわゆる「フラットデッキ」へと生まれ変わります。これにより、長距離の発艦や安全な着艦が可能になり、連続運用や機動部隊での空母戦術にも対応できるようになりました。

改装後の赤城は、後の太平洋戦争において第一航空艦隊旗艦として真珠湾攻撃を指揮し、日本空母機動部隊の象徴的存在となります。

どちらが優れていたのか

結論として、実戦運用の観点からはフラットデッキが圧倒的に優れていました。航空機の大型化と速度向上が進む中、長い一枚甲板こそが空母の生命線であり、以降の世界の空母設計はすべてこの形に収束していきます。

一方、三段甲板は短命に終わりましたが、「同時多発発艦」という発想は、当時の技術的制約の中で最大限効率を追求した試みであり、海軍技術史に残る貴重な実験だったと言えるでしょう。

モデラーにとっての魅力

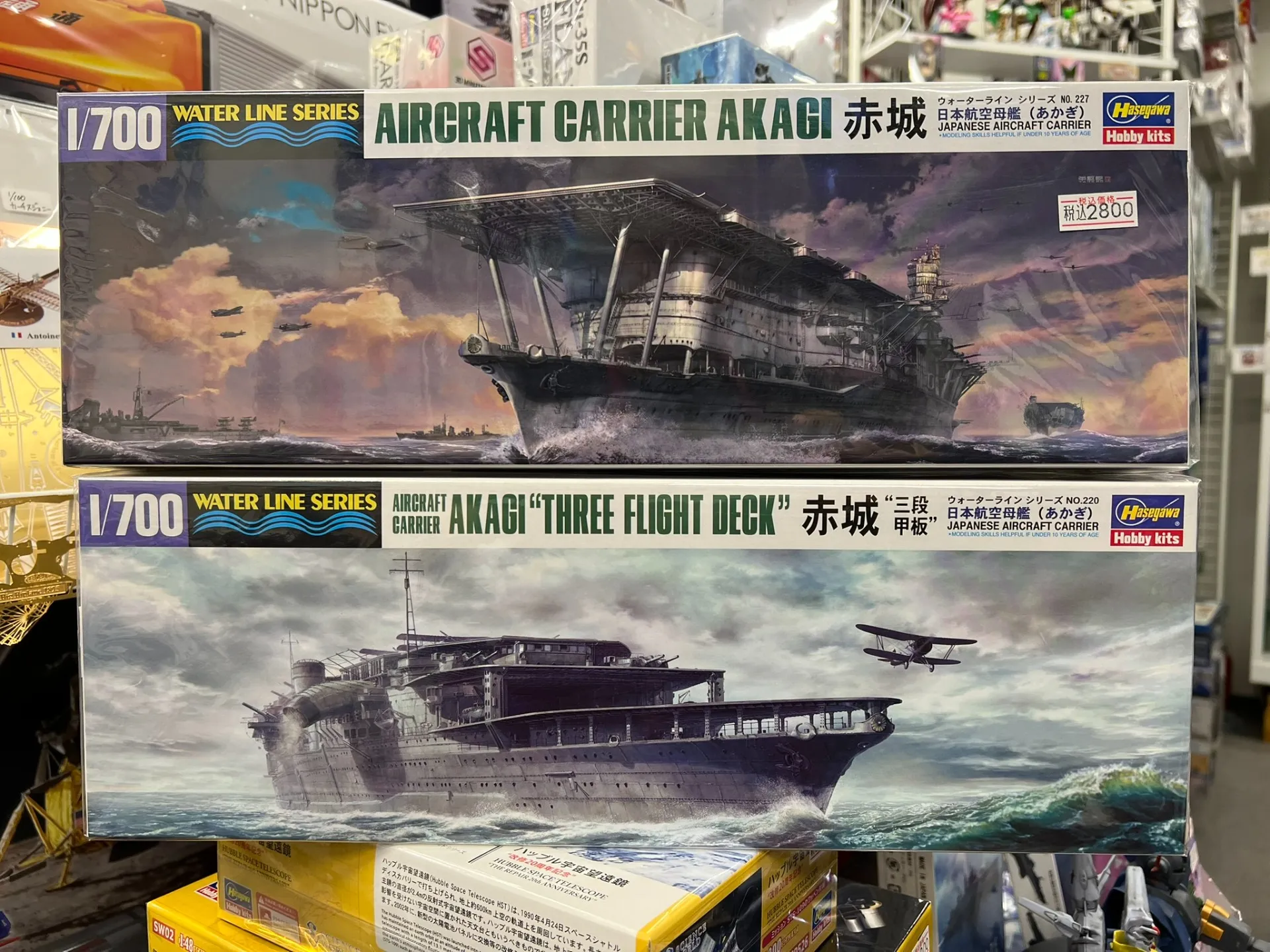

模型の世界では、三段甲板時代と改装後の赤城は全く異なる魅力を持ちます。三段甲板時代は他に類を見ない独特のシルエットで、展示会でも強いインパクトを放ちます。改装後は、空母として完成度の高い姿を持ち、艦載機と組み合わせた情景模型にも向いています。どちらを選んで作るかは、まさにモデラーの好みとこだわり次第でしょう。

まつり堂模型店では、三段甲板、フラットデッキ、両方の「赤城」を扱っています。

ハセガワのウォーターラインシリーズ、三段甲板は税込 3600円。フレットデッキは税込 2800円です。このほか、フジミの「赤城」もありますので、ご来店の上、ご覧くださいね。

----------------------------------------------------------------------

まつり堂模型店

住所 : 山口県下関市幸町1-9 永冨ビルⅡ101

電話番号 :

083-292-7306

FAX番号 :

083-292-7306

----------------------------------------------------------------------